暖かい日も増えてまいりました。いよいよ春が近づいてくるなと実感する毎日ですね。春は出会いの季節。皆様の元にもうすぐ新入社員がやって来ます。

さて、こちらnoteで何度も取り上げております

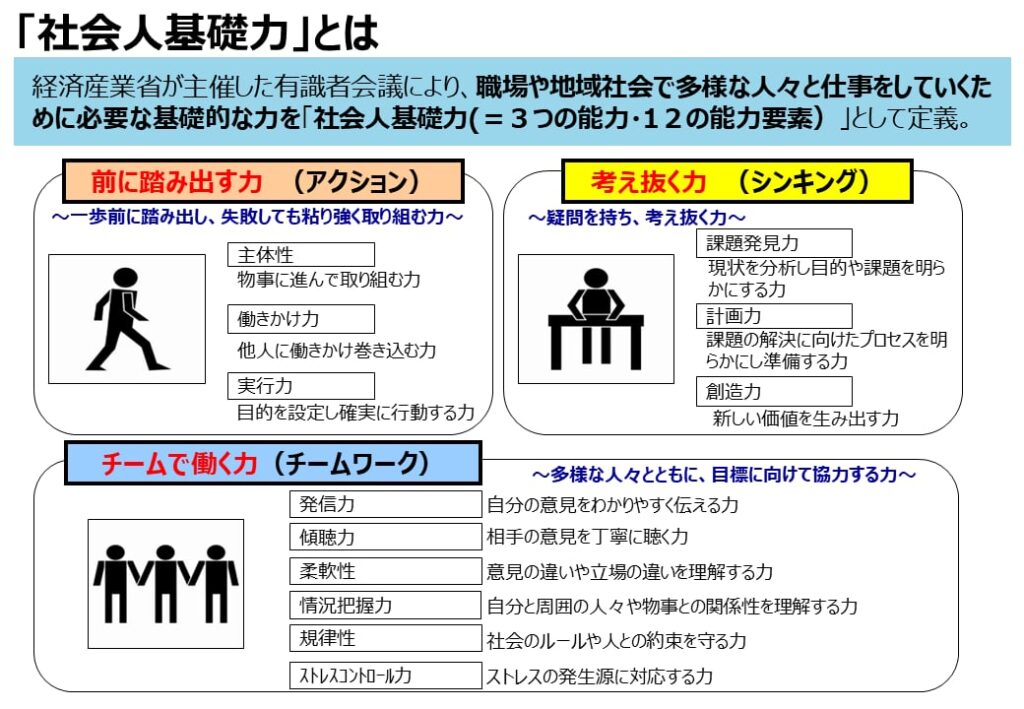

すべての働く人に必須のスキル「社会人基礎力」は、

12の能力要素からなる「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、2006年に経済産業省により提唱されました。

3つの能力のうち、最初に身につけるべき能力、それは

「前に踏み出す力」。

なぜ「前に踏み出す力」が必要なのか、「前に踏み出す力」とは何なのでしょう。

社会人基礎力は、働くすべての人が身につけるべき、OSとも言える能力。

新入社員はもちろん現役で働くすべての方に求められています。

そして、今回は3つの社会人基礎力のひとつ

「考え抜く力」について、あらためて確認していきたいと思います。

考え抜く力、シンキング

「考え抜く力」は、3つの能力要素から構成されております。

「課題発見力」…現状を分析し目的や課題を明らかにする力

「計画力」…課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

「創造力」…新しい価値を生み出す力

これらを深掘りしていきましょう。

「問題」と「課題」

3つの能力要素のひとつ「課題発見力」とありますが、

そもそも「課題」とはなんでしょう。「問題」と何が違うのでしょうか。

問題と課題、一見すると似たような意味を持つようにも感じるこの二つのワード。混同されて使われることもしばしば。しかし実は明確に意味が違うことをご存知でしょうか。

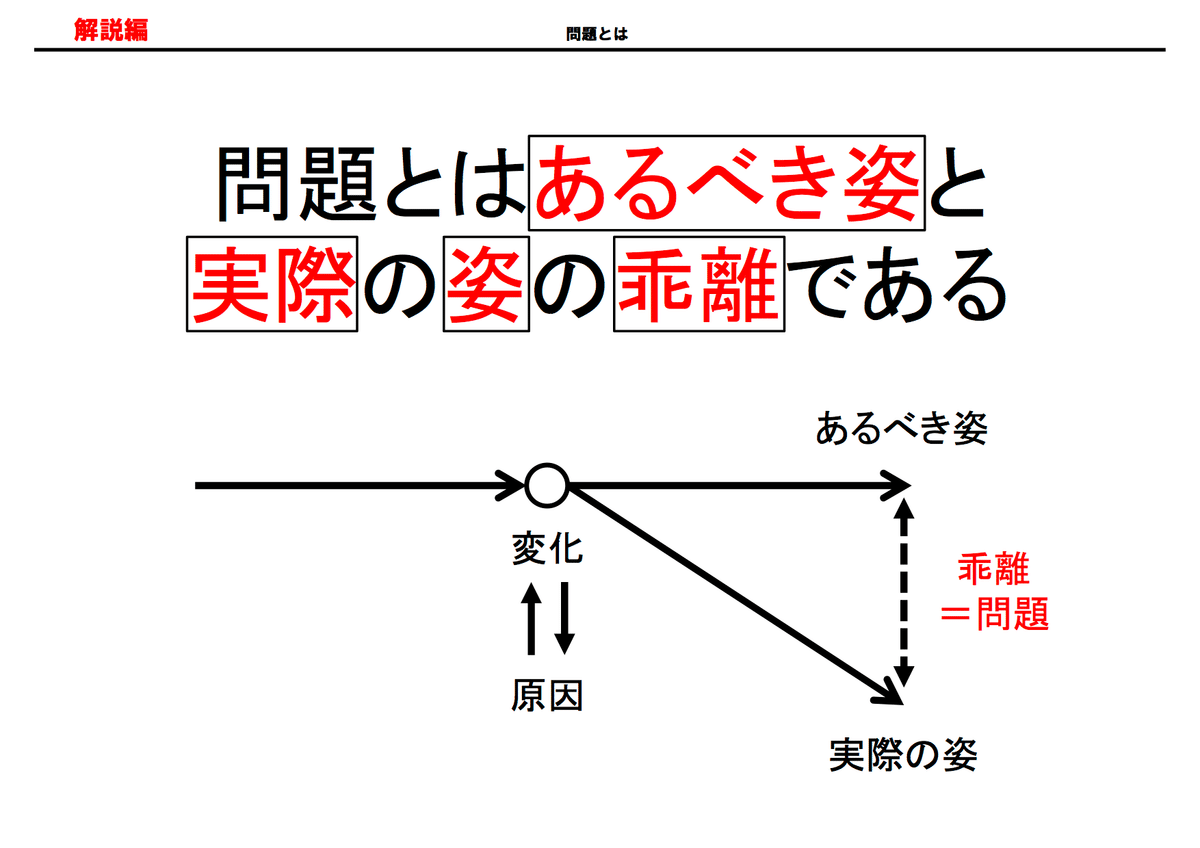

「問題とは、あるべき姿と実際の姿の乖離である」

そして

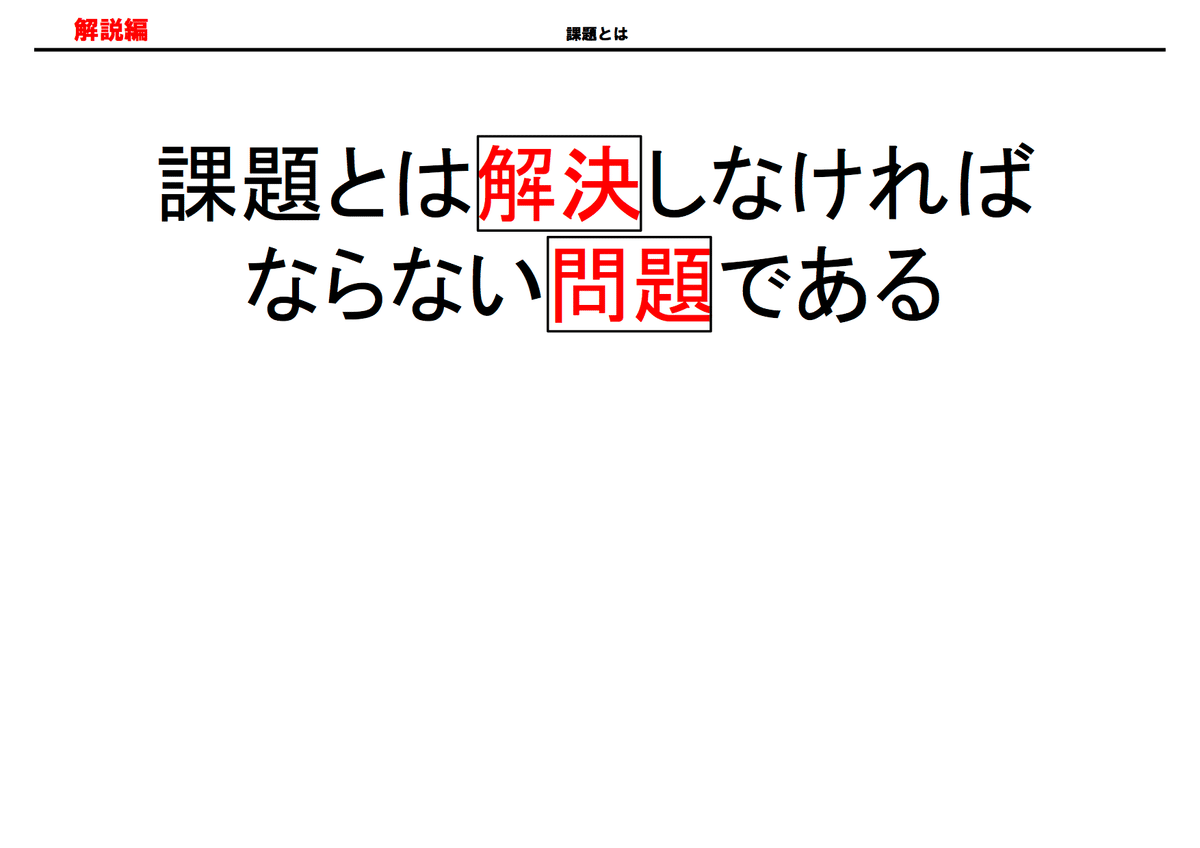

「課題とは、解決しなければならない問題」なのです。

言い換えれば、問題とは、発生しているネガティブな事柄のことであり、課題とは、そのネガティブな事柄を解決するために行うことであり、ポジティブな表現で自分達の意志が入ったものとも言えるでしょうか。すなわち

「問題」を解決するために「課題」を見つける(設定する)必要があるということですね。

「問題」を分類しよう

課題を見つけるにあたり、「問題」を深掘りしていきましょう。

実は「問題」には種類があること、ご存知でしょうか。

・些末な問題…取るに足らない些末な問題

・解決しなければならない問題…課題設定すべき問題

・中、長期的には解決できない問題…前提条件とすべき問題

深掘りしていきます。

・些末な問題

こちらは問題ではあるけれど大勢には影響がないので、無視して構いません。

・中、長期的には解決できない問題

これもどうにもならない問題です。例えば製造業にとって、近年の円安は大きな問題ですが、今すぐどうにかなるものではありません。円安によって収益が減ったことが「問題」だとしても、課題を「円安を是正する」と設定することは現実的に不可能に近いでしょう。

つまり、「収益が減った」問題に対しては、「円安であることを前提」としたうえで、課題を見つけていかなければならない、ということですね。

そして

・解決しなければならない問題

これこそが、課題設定すべき問題となります。

「問題」といってもこれだけの種類があり、まずは「解決すべき問題」をしっかり見きわめる必要がある、ということです。

「あるべき姿」が違えば「課題」も違う

それでは、起きている問題>あるべき姿からの乖離を解決するための課題

>問題解決に向けて実行ベースに落とし込んだ行動指針

を設定していきましょう。

こちら、「問題と課題」については

「問題解決スキルを強化しよう!課題の設定がポイントです!」

にてロールプレイングを交えて詳しくお伝えしております。

こちらのロールプレイングでは、

「集客の振るわないレストランのテコ入れ」

をモデルケースに考えていきました。

「集客の振るわないレストランの問題」⇒あるべき姿とはどのようなものでしょうか。

「本来あるべき姿」=「きちんと集客されている」

と設定した場合、効果的なSNS発信や宣伝広告などによる集客へのテコ入れなどが

「課題」= 問題解決に向けて実行ベースに落とし込んだ行動指針となります。

しかし、

「本来あるべき姿」=「収益の高い店」

と設定した場合はどうでしょうか。

魅力的なメニュー開発による客単価アップ、コスト削減などによる経営の立て直しなどが「課題」=行動指針、となるのです。

このように、同じ「集客が振るわないレストラン」という問題に対しても、「あるべき姿」のビジョンが違えばその「課題」=行動指針は変わってくるのです。

このロールプレイングに「正解」はありません。

このような思考から「問題」「課題」を抽出、発見する力こそが社会人基礎力の

「考え抜く力」

つまりは

「課題発見力」=現状を分析し目的や課題を明らかにする力

なのですね。

チームで「課題発見」

このように「課題発見」のプロセスにおいて、まずは「あるべき姿」を明確にしなければなりません。

しかし、上記の例のように「あるべき姿」は、人によって違う場合があります。個人で問題に取り組むのであればその人なりの課題設定をすればよいのですが、仕事はチームで行うものです。

同じ問題を前に動いていても、実はまったく違う課題を設定しており、ちぐはぐな動きしかできなくなる…よくある話ではないでしょうか。

組織において重要なのは「課題の設定」の際、しっかりと意思疎通をはかり、「あるべき姿」の方向性を共有すること、そして課題設定を明確にすることが大切です。

状況把握と課題設定

さて、実際に状況把握と課題設定をおこなう際、チームで状況を把握、分析するために、どのような思考が必要なのでしょうか。

話し合いの中で課題を設定する際には、以下のような議論をしているはずです。分解していきましょう。

・関心事

気になっていること/対策したいこと

・分解

どのような事実に基づいているのか/どのように分割できるか

・疑問、期待

それで何が問題なのか/何が心配なのか/どうしたいのか/一番よい結果とは

・課題

どのように取り組むのか/原因を追及するのか/具体的に何をするのか

板書などを利用して、話し合いを分解し、ひとつづつ検討するのも、チームでの課題設定には有効な方法です。

選ばれる理由ー価値の創造

さて、いま一度「考え抜く力」に必要な3つの能力要素について考えてみましょう。

先ほどからお伝えしてきた以下の2つの能力要素、

「課題発見力」現状を分析し目的や課題を明らかにする力

「計画力」課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

こちらは、読んで字の如く大枠は理解できるかと思います。

では3つ目の

「創造力」新しい価値を生み出す力

こちらはどうでしょうか。

「創造力」がなぜ「考え抜く力」に必要なのでしょうか。

「仕事」は「競合」を上回らなければならない

仕事、とは何でしょうか。

社員ひとりひとりにとっては、当然お金を得るための手段ですね。

そして、社員がお金を得るためには、会社が利益を上げなければなりません。会社が利益を得るためには、会社にお金を支払ってくれる存在=顧客が必要です。顧客は、あなたの会社の働きに見合ったメリットを感じてお金を支払ってくれます。

つまり「お金を支払う価値」を感じる仕事をしなくてはいけないのです。

そして、ここが重要なのですが、

すべての仕事に競合が存在します。

顧客に対して競合を上回る期待に応える「商品、サービス、接客」を提供することで「選ばれる」会社となり、売上、利益を得る必要があるわけです。

そして顧客の期待に応えるために、「組織全体、課、チーム、個人」が協働で役割を分担することで「価値」を生みだし、提供する。

これが「仕事」なのです。

「3C分析」で考えてみる

そこでよく使われるのが「3C分析」です。大変有名なフレームワークなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の観点から企業の課題を導くこの方法は、つまるところ「価値の創造」の手法に他なりません。

顧客に対し、競合他社より「価値」ある仕事をどう「創造」していくかを考える力、それこそが

「創造力」なのですね。

顧客にとって価値ある仕事とは

それでは、「価値ある仕事」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

例えば、自分が顧客だった時ー買い物や飲食などのサービスを受ける際、どのような部分に「価値」を感じたかを思い返してみてください。

「価値あるサービス」を受けたことでリピーターになる、

または、価格に見合わない「価値」しか得られず、利用を止めてしまった…

これはどなたでも思い当たることがあるのではないでしょうか。

「価値」とは、顧客が支払った対価以上のものを感じることができるか、それを自分なりに考え、提供すること。

まとめると、

職種、業種に限らず、すべての仕事に価値を創造する力が必要であり、

自ら考え、動いていく。

これが「考え抜く力」に「創造力」が必要な理由です。

いかがでしたでしょうか。

「社会人基礎力—考え抜く力」、まさに「仕事での動きそのもの」とも言える、大切な基礎力ですね。

「社会人基礎力」は、社会においてすべての人が持つべき、いわばOSともいえる能力です。新人社員はもちろん、ご自身にとっても組織を運営する上でも抜け漏れがあると感じるのであれば、いつからでもけっして遅くはありません。しっかり取りこぼしないよう、インプットしていきましょう。